Hinweis für Smartphone-Nutzer: Diese Website läßt sich am besten auf einem großen Bildschirm betrachten und lesen.

Smartphone users please note: This website is best seen on a big screen.

eit mehr als anderthalb Jahrhunderten, zunehmend nach dem Ersten und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Trend zum Erholungsurlaub und zur Kur zugenommen. Die Gründe hierfür liegen auf der einen Seite in der Wandlung der Arbeits- und Lebensgewohnheiten der Bevölkerung in den Industriestaaten während der letzten zwei Jahrhunderte und der hieraus folgenden Änderung der Bevölkerungsstruktur mit dem Übergang des Proletariats in eine wohlversorgte Mittelschicht.

eit mehr als anderthalb Jahrhunderten, zunehmend nach dem Ersten und besonders nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Trend zum Erholungsurlaub und zur Kur zugenommen. Die Gründe hierfür liegen auf der einen Seite in der Wandlung der Arbeits- und Lebensgewohnheiten der Bevölkerung in den Industriestaaten während der letzten zwei Jahrhunderte und der hieraus folgenden Änderung der Bevölkerungsstruktur mit dem Übergang des Proletariats in eine wohlversorgte Mittelschicht.

Der wachsende Wohlstand breiter Gruppen in der Bevölkerung erlaubte eine Stärkung der präventiven und der nachbehandelnden Medizin. Auf der anderen Seite schritten die Medizin und die ihr nahestehenden Wissenschaften während dieser Zeit rasch in ihrer Entwicklung voran, neue Erkenntnisse gewannen in allen Disziplinen Raum, und so erhielt auch die Idee der Erholung und Wiedererlangung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit durch den Aufenthalt an ausgewählten, klimatisch bevorzugten Orten als »Medizinische Klimatologie« ihren Platz in der Reihe der medizinischen Disziplinen.

Allein in Deutschland existieren heute (mindestens) 47 heilklimatische Kurorte neben rund 200 weiteren Kureinrichtungen wie Mineralquellen, Thermal- und Seebädern — wobei mit diesen Bezeichnungen natürlich auch Schindluder getrieben werden kann. In der Schweiz waren 1961 vom Eidgenössischen Gesundheitsamt und der Schweizerischen Vereinigung der Klimakurorte 42 Ortschaften als heilklimatische Kurorte offiziell anerkannt. In diesem Zusammenhang bedeutet heilklimatischer Kurort nicht dasselbe wie Ferienort oder die altertümliche Sommerfrische. Das eine schließt zwar das andere nicht aus, beim heilklimatischen Kurort müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen gegeben sein.

Dieser Essay beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung der medizinischen Klimatologie am Beispiel des westlichen oberitalienischen Seengebietes, das sich bis tief in die Schweiz erstreckt. Er gibt einen kurzen Einblick in die, nicht nur medizinische, Geschichte und regt vielleicht auch zu ein paar Rückschlüssen aus der heutigen Warte an.

Nicht alles, was heute oft mit einem Lächeln abgetan wird, muß unbedingt schlecht oder unwirksam für einen Patienten sein; die die Medizin beherrschenden Technologien haben zwar viele Erleichterungen in Diagnostik und Therapie gebracht, aber letztendlich sind weder die Klimatologie noch die Medizin exakte Wissenschaften, und Wohlbefinden (neudeutsch »Wellness«) und Rekonvaleszenz von Patienten werden von vielen äußeren Faktoren bestimmt. Das Klima und der Aufenthalt in einer angenehmen Umgebung sind zwei von ihnen.

Den Gedanken, daß ein Klimawechsel sich positiv auf die Gesundheit eines Kranken auswirken könnte, hatten bereits antike Mediziner. Aretaios, der Kappadozier (um 50 n. Chr.), riet zum Beispiel zur Behandlung der Phthisis (Schwindsucht, Lungentuberkulose):

»Wenn es die Umstände des Kranken erlauben, so mag er auf dem Meer umherfahren, und da sein Leben zubringen, denn das salzige Meereswasser hat einen trocknenden Einfluß auf die Geschwüre.«

Abbildung 1 (links):

Aretaios (etwa 80–131 n. Chr.) schrieb ein zweibändiges Kompendium der Heilkunde mit Krankheitsschilderungen, unter anderem der Lepra, Lungenschwindsucht und des Tetanus.

Abbildung 2 (rechts):

Galen (etwa 129–200 n. Chr.). Vor allem seine Veröffentlichungen zur Anatomie waren die Hauptstütze mittelalterlicher Medizinlehre. Erst 1400 Jahre nach seinem Tode veränderten die Einflüsse von Andreas Vesalius die Lehre der Anatomie.

Wenig später meinte er bei der Besprechung der Therapie des hartnäckigen Kopfschmerzes, den er als Cephalaea bezeichnete:

»Reisen aus kalten Gegenden in warme und aus feuchten in trockene bekommen gut.«

Zu den ersten Griechen, die mit der in der Heimat erlernten Medizin in Rom ihr Glück zu machen versuchten, gehörte Asklepiades. Er war ein Verfechter dessen, was man heute als physikalisch-diätetische Therapie bezeichnet: Wasserkuren, Massagen, genau geregelte aktive Körperbewegung, Spaziergänge, Gymnastik — und Luftveränderung.

Galen übernahm einen Teil der Lehre von Asklepiades. So schilderte er in seinen Methodi medendi die Larynxerkrankung eines jungen Mannes aus Rom, wahrscheinlich eine Kehlkopftuberkulose, die sich bei einem Aufenthalt in Tabiae, einem Ort zwischen Neapel und Sorrent in der Nähe des Golfes von Neapel, besserte. Wie Asklepiades ließ sich Galen keinen natürlichen Heilfaktor entgehen. Schwindsüchtige schickte er zum Beispiel nach Ägypten oder in Höhenluftkurorte.

Im Vordergrund standen jedoch während des Altertums, des Mittelalters und der frühen Neuzeit die Badekuren in Thermal- und Mineralquellen. Sie wurden im 17. und 18. Jahrhundert durch die Trinkkuren aus ihrer führenden Rolle verdrängt, und wenig später trat dann der Aufenthalt von Kranken in klimatisch begünstigten Regionen als weitere Methode der Therapie und Kur hinzu.

Abbildung 3:

Das Thermalbad in Leuk (Leukerbad) war das beliebteste Bad in der Schweiz im achtzehnten Jahrhundert (Gemälde eines unbekannten Malers um 1780).

Als das zu dieser Zeit am weitesten handelstreibende und somit überall in der Welt anzutreffende Volk griffen die Engländer die Idee des Klimawechsels als Therapeutikum bei Krankheiten, die auf andere Weise nicht angegangen und beherrscht werden konnten, von neuem auf.

Obwohl zu dieser Zeit die Reiselust und der Drang nach Süden andere Völker im Norden Europas auch überkam, waren die Briten lange Zeit sowohl experimentell als auch in der Theorie führend auf den Gebieten der Klimatologie und Kurortklimaforschung. Im Laufe der ersten Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts übernahmen die Franzosen diese Ideen ebenfalls und trugen viel Material zum Ausbau der neuen Disziplinen zusammen, vor allem da Südfrankreich zu den herausragenden Reisezielen für heilklimatische Kuraufenthalte zählte.

»Les médecins ne peuvent plus maintenant se borner à l’étude des maladies: ils doivent aussi étudier les climats et connaître spécialement ceux qui sont capables de modifier un état pathologique de quelque nature qu’il soit.«

»Ärzte können sich jetzt nicht mehr nur auf das Studium von Krankheiten beschränken, sondern müssen auch die Klimata studieren und besonders diejenigen kennen, die in der Lage sind, einen wie auch immer gearteten Krankheitszustand zu verändern.«

Unterstützt wurde dies durch die klinischen und pathologischen Beschreibungen des französischen Arztes René-Théophile-Hyacinthe Laennec (1781-1826), dem Erfinder des Stethoskops, die dieser über die Lungentuberkulose und andere Erkrankungen des Brustraumes lieferte.

Abbildung 4:

René-Théophile-Hyacinthe Laennec (1781-1826).

Tuberkulöse Patienten bildeten zu dieser Zeit den Hauptanteil unter den chronisch Kranken, für den es kaum eine Hilfe gab. Die Tuberkulose war vom frühen Industriezeitalter an wie heute in den Entwicklungs- und zunehmend auch wieder in den »entwickelten« Ländern die herausragende und eine der bedrohlichsten Erkrankungen.

Die Anschauungen zur Entstehung und Bekämpfung dieser Krankheit waren selbst unter den Ärzten, die sich ausschließlich mit ihr beschäftigten, sehr unterschiedlich und umstritten. Noch wußte niemand mit endgültiger Sicherheit, wodurch sie ausgelöst wurde. Hunderte von antituberkulösen Mitteln wurden angeboten, angefangen bei Hustenbonbons, über Zucker bis zum Morphium. Nach der Meinung des in Madeira tätigen deutschen Arztes Dr. Rudolf Schultze bildeten die Phthisiker mindestens fünfundzwanzig Prozent der Kundschaft der Apotheker. Die Entstehung der Tuberkulose werde durch vielfältige Faktoren unterstützt. Besonders wies er auf folgendes hin, was in seiner Abhandlung über die Insel Madeira gesperrt gedruckt im ersten Kapitel zu lesen ist:

»Jede überanstrengende Geistesbeschäftigung, besonders nächtliches Studiren, ist der heranwachsenden Jugend streng zu untersagen.«

Alle waren sich jedoch darüber einig, dass der Aufenthalt an frischer und sauberer Luft und eine »gesunde Lebensweise« nur von Nutzen bei der Heilung der Krankheit sein könnte.

Der Baden-Badener Arzt Biermann umriss in einem allgemein gehaltenen Werk über klimatische Kurorte und ihre Indikationen einen klimatischen Kurort als ein »aus vielen verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetztes Medicament.« Schultze fasste in seiner Broschüre über Madeira die Behandlungsmöglichkeiten der Tuberkulose mit folgende Worten zusammen:

»Fast alle wissenschaftlichen Ärzte der Jetztzeit anerkennen, daß die Heilung der Tuberkulose nicht aus der Apotheke, sondern aus der Atmosphäre kommt. Unsere ganze materia medica für diese fürchterliche Seuche besteht in einer reinen, frischen Luft, welche beständig durch Strömungen in sich erneuert wird.«

Während der frühen Zeit der klimatischen Kuren herrschte übereinstimmend die Auffassung vor, dass allein ein warmes und mildes Klima einem an Lungenschwindsucht Erkrankten helfen könne, sich von dieser Erkrankung zu befreien.

»Mild nennen wir allgemein dasjenige Klima, wo der Organismus nur eines geringen Kraftaufwandes bedarf, um Wetter und äußere Vorgänge zu ertragen. Je milder das Klima, um so besser für den Kranken.«

So galt die im Atlantik vor der Nordwestküste Afrikas gelegene portugiesische Insel Madeira mit ihrem reizfreien, warmen Klima in den ersten vier Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts als der klimatische Kurort. Die Insel war als wichtige Zwischenstation für die Seeschiffahrt von 1807 bis 1814 in englischer Hand und wurde in erster Linie auch von englischen Patienten aufgesucht. Für viele Tuberkulöse brachte der Aufenthalt auf Madeira eine Besserung oder zumindest keine weitere Verschlimmerung ihres Leidens, doch einige Fälle von Schwindsucht verliefen dort entschieden ungünstiger, als man es vorher erwartet hatte. Als Reaktion auf diesen unerwarteten Ausgang der Kuren bildete sich eine zweite Schule, die eine entgegengesetzte Lehrmeinung vertrat, und Kälte und Rauheit des Klimas als Heilmittel gegen die Tuberkulose predigte.

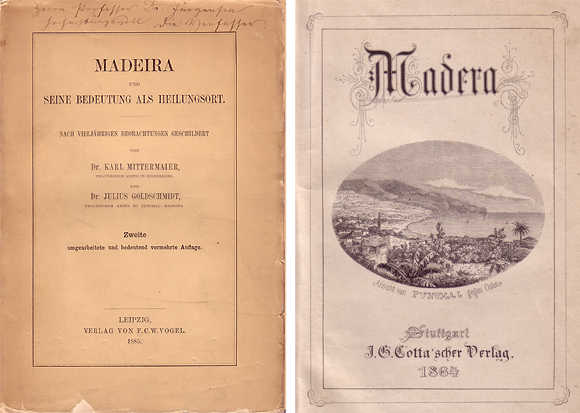

Abbildung 5:

"If I must go abroad and forego the pleasures of home, it is better to go to Madeira, resorting at once to the most advantageous climate, than to adopt the half measures of going to Italy, Jersey, or the south of England." Andrew Combe zitiert von Dr. Rudolf Schultze in seiner Abhandlung über die Insel Madeira: »Aufenthalt der Kranken und Heilung der Tuberkulose daselbst.« Elisabeth von Österreich-Ungarn, Sisi, begab sich im Herbst 1860 nach Madeira und verbrachte dort den Winter; ihr Lungenleiden besserte sich.

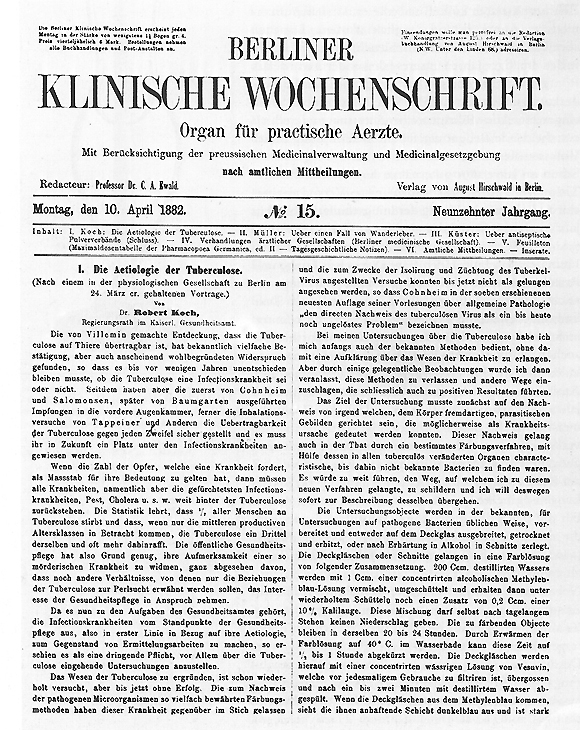

Am 24. März 1882 hielt Robert Koch im Physiologischen Institut der Berliner Universität seinen berühmt gewordenen Vortrag »Über Tuberculose«.

Abbildung 6:

Am Ende seines Vortrages faßte Robert Koch seine Forschungen zusammen: »Und alle diese Tatsachen zusammengenommen, berechtigen zu dem Ausspruch, daß die in den tuberkulösen Substanzen vorkommenden Bazillen nicht nur Begleiter des tuberkulösen Prozesses, sondern die Ursachen desselben sind, und daß wir in den Bazillen das eigentliche Tuberkelvirus vor uns haben …«

Allerdings sollten bis zur möglichen Heilung der Krankheit durch Antibiotika noch mehr als sechzig Jahre vergehen.